「あなたはどう思う?」

「あなたはどうしたいの?」

「あなたのやりたいようにやってごらん」

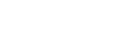

私たちは入園当初から子どもひとりひとりに問いかけてきました。

子どもの活きいきとした活動というのは、

子どもの主体性、自主性、自由が守られていなければ生まれないと考えるからです。

教えられる、与えられるものではなく、

子ども同士の話し合い、ぶつかり合いの中から、

自分自身を規制(コントロール)することを覚え、

自分と他人の意見の食い違いをはっきりさせながら、

自分の中に他者を取り込む、意識や他人の目を取り込む、

そういった自己作業によって子どもは自分をよりいっそう個性化していくものです。

―そうしたさまざまな土俵をつくる、また、そういった土俵を提供する―

これが幼児集団づくりをする常盤平幼稚園の教育の第一歩だと考えます。

子どもたちのこのような主体的な「とき」の体験を多くするためには、

私たち大人はできるだけ不要な干渉をせずに、

「とき」が熟するのを待たねばなりません。

それを「気づき」―子どもにとっては発見です―ととらえ

「気づく」まで待つ。「待ち」の保育とでも名づけましょうか。

そして、その「とき」がきたとき、私たちはそれを子どもたちと共有し、

意味を確かめ、経験を共にすることができるのです。

お互い(教師と子ども)が自ら「気づく」ことなしに響き合うことは難しい。

それにはお互いが信頼し合うこと、

特に大人が子どもを信ずることから全ては始まるのです。

〈常盤平幼稚園を取材して下さいました〉

近藤直樹さん https://ameblo.jp/dialogue-2/entry-11365865595.html

幼稚園で学ぶマネジメントとリーダーシップ

~ 待つ力を活用して引き出される自主性と創造性 ~

Be@work代表 近藤直樹