2月24日(土)むらびらき3日目

今日は、卒業生とお父様にご覧いただく日です。

たくさんの卒業生やお父様方が遊びにきてくださり、大賑わいの1日でした。

2024年02月20日

\\ こどものむら はじまるよ! それぞれのなかまに わかれよう! //

クラスの垣根を越えて、どんなことも仲間と話し合い、生活を積み重ねてきました。

いよいよ、むらびらきですね!

“ こどものせかい ”を感じながら、ぜひ、お楽しみください!

《 おひさまぎんこう 》

―おひさまは こどものむらで 遊ぶための大切な通貨です―

「ぼくは、おひさまぎんこうが せかいいち すきだから!」

「みんなの よろこぶかおが、みえるかな~とおもって!」

それぞれの仲間の仕事に加えて、もうひとつ大切なお仕事を担っている6人のなかまたちがいます。

こどものむらのなかまたち、そして、遊びに来て下さる、おうちの方々が楽しめるように、おひさまの数を話し合って決めました。

おひさまは、こども1日5枚 大人1日3枚です。

こどものむらの温かなひとときを、楽しんでくださいね!

《 つきの ふわふわ にこにこ れすとらん 》

れすとらんには、3つのおいしいものがあります。

☆にじいろすーぷ

☆くるとんさんのいろいろぱん

☆おほしさまのきらきらじゅーす

れすとらんのなかまの3つのお仕事

☆こっくさん

☆はこぶかた

☆ちけっとのおしごと

それぞれのなかまが様々なところで力を発揮して輝いた1か月半。れすとらんをお任せされた日から、一度も気持ちが途切れることはなく、お客さんをお呼びできる日を、ずっと楽しみにしてきました。

「おいしくなあれ♪」と心を込めて作ります!

ご来店、お待ちしております。

《 がたんごとん たんけんでんてつのなかま 》

がたんごとんたんけんでんてつには、3種類ののりものがあります。

☆にじいろまどの くもくもごう

☆すいみーがさがせる まぐろでんしゃ

☆はらぺこあおむしでんしゃ

お仕事をしているなかまは、帽子をかぶっています。

☆ちけっとと おひさまを こうかんするお仕事

☆うんてんしゅさん

☆しゃしょうさん

☆すいみーを 探すお手伝いをするお仕事

☆駅で困っている方を案内するお仕事

☆ちけっとに しるしを入れるお仕事

ぜひ、のりものに乗って、そこから見える、こどものむらの景色を楽しんでくださいね!

《 まんげつのよるげきじょう 》

ねずみやかえるのお人形、楽器や看板・・・。

なかま同士で助け合いながら、何日もかけて創り上げてきました。

初めて、みんなで劇をしてみたときのことー。

初めは緊張した様子の子どもたちでしたが、次第に

「ここは、もっとこうしたらいいんじゃない?」

「そうしよう!」

「もっと、おおきなこえではなさないと、きこえないね。」

と、お客さんに楽しんでもらうために、どうしたらいいのか・・・ひとりひとりが考え、伝え合う姿がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

満月の夜に開かれる 楽しい音楽会に、ぜひ、いらしてください♪

心より、お待ちしております!

2024年02月19日

2月19日(月)

待ちに待った こどものむらの村開きが始まります。

今日は、こどものむらの寄り合い ルール説明の日です。

こどものむらでの遊び方を、村の仲間に伝え合う大切な日です。

村の仲間ごとに、お互いの顔が見えるように集まりました。

歌とともに、寄り合いが始まります。

♪冬の歌

♪こどもの村

《おひさまぎんこう》

「おひさまぎんこうからの、おしらせです。」

「おひさまは、こどもが1にち5まい、おとなが1にち3まいです。」

「きょう、おべんとうのあと、おさいふをもってきてね。」

《がたんごとん たんけんでんてつ》(のりもののなかま)

「くもののりものに のりたいかたは、このちけっとと、おひさま1まいと こうかんです。」

「すいみーが さがせる まぐろでんしゃに のりたいかたは、このちけっとと、おひさま1まいと こうかんです。」

「はらぺこあおむしでんしゃにのりたいかたは、このちけっとと、おひさま1まいと こうかんです。」

《にじいろのわくわくいっぱい したてやさん》(したてやのなかま)

「ちゅうもんしたものは、こどものむらのひのあいだに、おとどけします。」

「おとどけしたときに、おひさま1まいと こうかんです。」

「つみきのおへやでは、かばんがつくれます。」

「おひさま1まいと こうかんです。」

《まんげつのよるげきじょう》(げきじょうのなかま)

「2かいのほーるで、げきとがっそうをします。」

「おひさま1まいと、ちけっと1まい こうかんです。」

《つきのふわふわ にこにこ れすとらん》(れすとらんのなかま)

「くるとんさんの いろいろぱんをたべたいかたは、このちけっとです。」

「にじいろすーぷを たべたいかたは、このちけっとです。」

「おほしさまの きらきらじゅーすをのみたいかたは、このちけっとです。」

「おひさま1まいと ちけっと1まい こうかんです。」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おかえりのときに、初めて、おひさまぎんこうを開きました!

「おさいふをもって、おひさまを とりにきてね。」

「こどもは5まいずつだよ。」

「ちゃんと、おさいふに しまってね。」

「おとなは3まいです。」

明日から、いよいよ村開きです!とても楽しみですね!

2024年02月14日

にじいろの窓がついた雲ののりものを、あっという間に完成させると、すぐに乗り込み、幼稚園中を駆け回る姿があります。

そして、つくる生活と同時に進んでいたのが、2台目、3台目に、どんなのりものをつくるか・・・の話し合い。

「うみのなかにいけるのりもの、つくりたい!」

「さめ!」「きんぎょ!」「まぐろ!」「たい!」

「なかにわを、うみにするのは、どう?」

「『うみのがくたい』みたいな、すごくおおきいの、つくりたい!」

「やっぱり、たからさがしも、したいな・・・」

と、海の中を動くのりものがつくりたい様子・・・。

そこで、絵本『きんぎょがにげた』(五味太郎/年少版)や、

『さかなはさかな』(レオ=レオニ/谷川俊太郎・訳/好学社)、

『スイミー』(レオ=レオニ/谷川俊太郎・訳/好学社)など、

魚や海がテーマの絵本に何冊か出会いました。

そんななか、『スイミー』を読んでいたときのことー。

「やっぱり、まぐろ、おおきいな~!」

「あかいさかなとすいみーで、おおきいのりものつくるのは?」

「すいみーをさがすとか?」

「まぐろにのって、すいみーをさがすのはどう?あかいさかなは、はずれにしてさ。」

\\ いいね~! //

「あかいさかなをおおくつくらないと!」

「はずれだもんね!」

「はさみやさんしたい!」

と、絵本の力を借りて、宝探しができて、海の中を動くこともできる乗り物のかたちが見えてきました!

はさみやさんで、スイミーやあかいさかなを作ると、すぐに隠しに行き、スイミー探しが始まりました。

始めは、のりもののなかま数人で楽しんでいたのですが、ほかの仲間にも広がり、エプロンの色が混ざり合いながら、関わる姿がありました。

作ることも好きだけれど、何よりも楽しいことが好きな、のりもののなかまたち。

みんなに楽しんでもらうために、まずは自分たちが楽しむ・・・。そんな時間を大切にしていきたいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ちょうちょ、つくりたい!」

「むしのでんしゃ~!」

「どうぶつがいいなぁ~」

こんな話し合いを繰り広げながら決まった3台目ののりものは、果たして、何になったのでしょうー!?

次回もお楽しみに~!

2024年02月14日

\\\ クルトンさんの いろいろぱんが できました!! ///

にじいろすーぷの いいにおいが、お部屋中に広がっている つきぐみさん(3歳のクラス)。

ところが、スープだけではお腹が空いてしまうことに気づき、もっと、ごちそうを作ろうと話し合いを始めました。

たくさんのごちそうの名前が挙がるなか、

「おばけぱん!」

と、ある方の一言がきっかけとなり、つきぐみさんの中に、ぱんを作りたい気持ちが広がっていきました。

そして、次の日ー。早速、ぱん作りが始まります!

こねて、こねて、のばしてー

「わたしは、うさぎぱん。」

「ねこぱんにする!」

「ちょこぱんのできあがり~!」

「うーん、むずかしいよ~!」

「わたしは、ぱんに すーぷを ひたしてたべるの。」

ひとりひとりが思い思いのぱんを作り、1日でたくさんのぱんが出来上がりました!

「ぱんをやくには、ぱんやきがまがひつようだね!」

という一言から、新たに必要なものも見つかり、どんな形がいいか、どれくらいの大きさがいいか、話し合いました。

自分の考えたことを仲間に伝えて、どうしたらいいか、みんなで考えます。

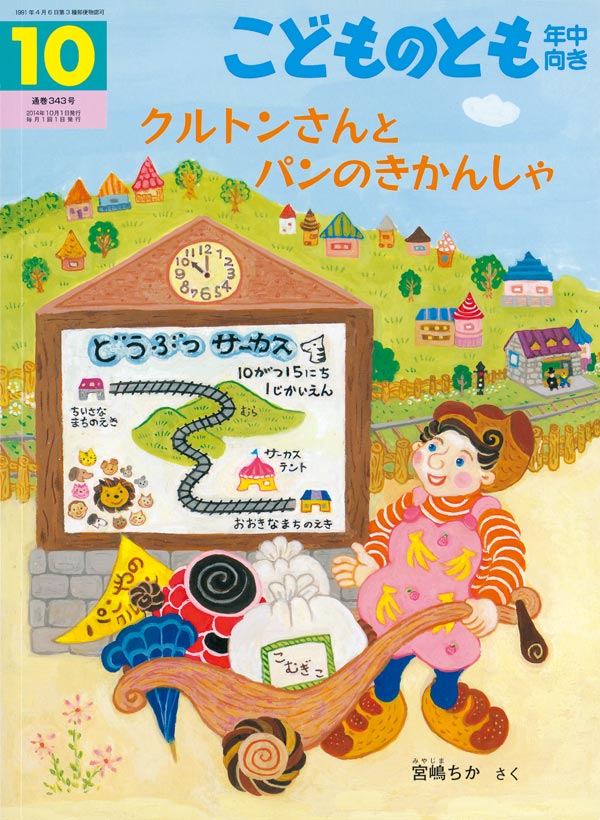

そんななか、お部屋で楽しんでいた絵本『クルトンさんとパンのきかんしゃ』宮島ちか・さく(こどものとも)を見て、

「しゅっぽっぽは?」と伝えてくれた方がいました。

大きな段ボールに煙突がつき、ぱんの屋根がつき、運転席が出来て、少しずつ汽車の形になっていきます。

汽車の形になると、嬉しくて、笑いが止まらない方も・・・!

そして、それからの勢いといったら!!

1日で汽車に色をつけて、汽車の車輪を作ってしまったほどです。

かまどができてからは、毎日、

\\ クルクル トントン クルクルトン おいしい おいしい クルトンパン //

と、ぱんを焼いています。

それから、もうひとつ。焼く前のぱんを置くところがないという話から、またまたみんなで話し合い。

絵本『クルトンさんとつきのパン』宮島千夏・さく(こどものとも)を楽しんでいたことから、クルトンさんの乗っていたハンモックにぱんを乗せたらいいね!ということになり、ハンモックも出来上がりました!

むらびらきまで、あと少し!

ますます、はりきっている、つきぐみ れすとらんの仲間たちです。

2024年02月14日

\\\ にじいろの わくわくいっぱい したてやさん ///

先日、したてやのなかまの名前が決まりました!!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「したてやさん、かいてんでーす!」

「ならんでくださーい!」

「ぽすとは、こっちだよ!」「ここに、いれてくださーい!」

「なにがつくれるの?」「おへやにかざってあるのをみてね!」

「あかいまふらー、ちゅうもんはいったよ~!」「つくろ~う!」

「まんとが、にんきだね!」

いよいよ、幼稚園中の仲間から注文を受け付け始めた、したてやのなかまたち。やる気に満ち溢れている子どもたちは、毎日のようにお仕事に励み、大忙しな日々を送っています!

時は少し遡り、初めて開店した日のおあつまりでのことー。

「きょう、したてやさん かいてんしてみて、こまったことあった。」

「おきゃくさんがたくさんきて、わからなくなちゃった・・・」

幼稚園の仲間からの注文を待ちわびていた、したてやのなかまたちでしたが、いざ開店してみると、注文の多さに驚いてしまったようです。

そこで、「みんなは1つのものを仕立てるのに、どれくらいの時間がかかるかな?」とお聞きしてみるとー

「たくさんかかる!」 「ふつかとか、みっか?」

「だから、いっぱいきたら、こんがらがっちゃう!!!」

「じゃあ、ちょっとずつ、かみ(注文用紙)をだすのは?」

「でも・・・おわちゃって、かなしいかたもいたよ・・・。」

「ぽすと、あしたも だせばいいんじゃない?」

「また、かいてんしよう!」

「あと、2こ ちゅうもんしていたかたも、いたよ!」

「どっちもつくってあげたら?」「2つまでとか?」

「ぜんぶできるかな~?」

「みんなが 2つちゅうもんしたら、また、こんがらがっちゃうよ!!」

「う~ん・・・」

「こころにきめた1つに きめてもらうのは?」

丸くなって顔を見合わせ、「これはどう?」「でも・・・」と話が一進一退を繰り返しながらも、仲間の声に耳を傾け、自分たちで考え、より良くなるように・・・と長い間、話し合いが続きました。

その結果、決まったことが、

◎お客さんが心に決めた1つを、注文してもらうこと。

◎1日に出す注文用紙の枚数は、相談して決めること。

次の日から、したてやのなかまで相談をして、注文用紙を準備し・・・いざ、開店!

「きょうは、いそがしそうだから、ちゅうもんのかみは10まいにしよう!」

「つみきのおへやで、かいてんしてまーす!」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

みんなの欲しいものを、じっくりと設計図を見て、自分たちの手でつくりあげる中で、

「ここは、こうしようよ!」「うーん・・・」

「じゃあ、こうするのは?」「いいね!」

・・・と頭を悩ませつつも、それすら楽しんでいるように思います。

そして、自分たちのつくったものが形になる喜びが、子どもたちの表情を輝かせ、また、“みんなに よろこんでもらいたい!”という真っすぐな気持ちが、今の子どもたちの原動力になっているのではないかと思います。

開店し、注文を受け付けて、仕立てる・・・

仕立て屋の楽しさが詰まった生活の真っ最中ですが、まだまだ創る生活は続いていきそうです!

2024年02月14日

「おにんぎょう、つくらなくちゃ!」

「どうやってつくる?」

「がっきもつくろう!」「うたもつくりたいな~!」

何日も何日も時間をかけて、話し合いを重ねてきた子どもたち。『おんがくかいのよる』で劇をしよう!と決めた日から、おあつまりの時だけでなく、お部屋やお家でも絵本を楽しみ、出来上がっていく人形や楽器を見て、

「つぎは、○○もつくりたい!」

と、目を輝かせながら、アイデアを伝え合う姿があります。

絵本の世界に音楽が合わさって、自分たちの『おんがくかいのよる』の世界が広がっています。

先日、初めて、みんなで劇をしてみました!

そのときの様子は、次回のお楽しみに~♪

2024年02月02日

先日、初めて、れすとらんを開店し、実際にお客さんを呼んでみたことで、今までは気づかなかった いくつもの “ 困ったこと ” に出会った つきぐみさん(3歳のクラス)。

\\ みんなで ほんもののれすとらんに いってみよう! //

と話し合った日から、「きょう、れすとらんのひ?」「はやく、れすとらんにいきたいな~!」と、とても楽しみにしていました。

そして、迎えた当日ー。

なんと、お休み0人!いつもは、少し時間がかかってしまう おあつまりも、あっという間にぎゅっと集まり、わくわくした気持ちでいっぱいで出発しました。

レストランに到着すると、初めての場所に緊張した様子の子どもたちでしたが、そんなみんなを温かく迎え入れて下さり、早速、厨房の中を見せていただきました。

「これは、パスタを茹でる時に使います。」

「わあ~!」「あつそう・・・」「おおきい!」

「これは、お肉を焼いたり、お魚を焼いたりする時に使います。もうひとつ、ピザを焼く時に使うオーブンもあります。」

「わたしのいえにも、おーぶんあるよ!」

「ぴざ、たべたことある~!」

子どもたちは、見たことのないものばかりの厨房に興味津々。目をきらきらと輝かせていました。

厨房を見させていただいたあと、お聞きしたかったことを尋ねてみました。

「おきゃくさんがいっぱいきすぎたら、どうしますか?」

「『ちょっとだけ外で待ってもらっても良いですか?』と聞いています。その間に、みんなで協力して一生懸命 綺麗にしてから、次のお客さんをいれるようにしています。」

「どんなおしごとが、ありますか?」

「レストランには色々なお仕事があります。まず、メニューを見せて、お客さんに『何が食べたいですか?』と聞く係があります。お客さんの食べたいものが決まったら、中でコックさんが作ります。料理をお客さんのところまで運んでいく係もあります。」

「どうしたら、おきゃくさんが よろこぶりょうりが つくれますか?」

「みんなで考えます。『何を入れたら美味しいかな?』『何を入れたら色がきれいかな?』と考えて、みんなで一生懸命にすると、美味しい料理ができます。」

「どんなきもちでつくったら、おいしいりょうりが できますか?」

「料理を作る時は、いつも『美味しくなあれ、美味しくなあれ』と思いながら、作っています。みんなも、そうやって思いながら作ると、美味しくなるよ!」

子どもたちからの質問にひとつひとつ、丁寧に答えてくださったレストランの方々。お忙しい中、快く迎え入れて下さり、本当にありがとうございました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ねえねえ、まだ、のみもの つくってないよ!」

「れすとらんのなまえは、どうする?」

「『おいしくなあれ!』ってつくったら、おいしくできるっていってたよね!!」

「わたしは、『なにたべますか?』ってきくかかりになりたいな~!」

「こっくさん、ぼうし かぶってなかったね。」

「でも、ぼくは、ぼうしもほしいな!」

「はやく、おきゃくさん、こないかなぁ♪」

実際にレストランに足を運び、お話を伺ったことで、ますます、やる気が満ち溢れたつきぐみさん。

見学から帰ってきて、お弁当を食べ終えると、早速、お仕事に励む姿もありました。

次は、どんなおいしいものが出来上がるのでしょうー。

一から創る楽しさを味わいながら、これからも、むらの生活を深めていけたらと思います。